はじめに:深刻化する人材不足の現状

Contents

近年、多くの企業が直面している最大の課題の一つが「人材確保」です。特に中小企業やニッチな業界では、必要なスキルを持った人材を見つけることが非常に困難になっています。求人を出しても応募がない、良い人材が見つからない、という悩みを抱える経営者は少なくありません。

しかし、このような厳しい状況でも、採用戦略を変えることで劇的に成果を上げている企業があります。今回は、屋根専門のリフォーム会社が「ジョブ型雇用」という手法を導入し、わずか1年で300人以上の応募を獲得した実例をご紹介します。

ジョブ型雇用とは?従来の採用との違い

従来型雇用の限界

従来の日本型雇用では、「事務職」「営業職」「技術職」といった広い職種で採用し、その職種に関連するさまざまな業務をこなせる「多能工」的な人材を求めることが一般的でした。例えば「事務職」なら、経理、請求書作成、給与計算、年末調整、入社手続き、電話対応、来客対応など多岐にわたる業務をこなすことが期待されます。

しかし、こうした「何でもできる人材」を見つけることは年々難しくなっています。特に人材不足が深刻な業界では、理想的な人材を待っているだけでは空席が埋まらない状況が続いています。

ジョブ型雇用の基本コンセプト

一方、ジョブ型雇用とは、仕事(ジョブ)を細分化し、特定の業務のみを担当する人材を採用する方法です。例えば「事務職」ではなく、「見積書作成担当」「請求書発行担当」「給与計算担当」というように、業務を限定して募集します。

この方法は欧米では一般的で、近年は日立や富士通などの日本の大手企業も積極的に導入し始めています。

なぜジョブ型雇用で応募者が増えるのか?5つの理由

1. 専門性や得意分野を活かせる仕事に絞れる

全ての業務を完璧にこなせる人材は稀ですが、特定の業務に関しては高いスキルや経験を持つ人は多くいます。ジョブ型雇用では、自分の強みを最大限に活かせる仕事だけにフォーカスできるため、応募のハードルが下がります。

2. 多様な働き方に対応できる

フルタイムでは働けないけれど、特定の業務なら担当できるという人材を取り込めます。例えば、子育て中の方や介護をしている方、副業として働きたい方などにとって、業務範囲が限定されていることで働きやすくなります。

3. キャリアチェンジしやすい環境を提供

全く異なる業界からの転職は難しいと考えられがちですが、特定の業務だけに絞ることで、異業種からの参入障壁を下げることができます。例えば、経理の経験があれば、業界は違っても「経理業務」だけに特化した役割なら担当できる可能性が高まります。

4. シニア層の経験を活用できる

退職したベテラン社員や熟練工の中には、フルタイムでの勤務は難しくても、自分の経験を活かした特定業務なら担当したいという方が多くいます。例えば上記の屋根工事会社では、「測量業務」だけを担当するポジションに元職人からの応募が集まりました。

5. 明確な業務内容が応募者の不安を減らす

従来の採用では「〇〇職」と大まかな職種だけを示し、実際の業務内容が見えにくいことが多いですが、ジョブ型雇用では具体的な業務内容が明確なため、応募者は自分にできるかどうかを判断しやすくなります。

成功事例:屋根リフォーム会社の取り組み

課題:人材不足に悩む専門職の現場

ある屋根専門のリフォーム会社では、従来の採用方法では人材が集まらず苦戦していました。屋根工事という専門性の高い仕事に対して、フルタイムで全ての業務をこなせる職人を見つけることが難しかったのです。

解決策:業務の細分化とジョブ型雇用の導入

そこで同社は、業務を細分化して「測量業務専門」「見積作成専門」「請求書発行専門」など、特定の業務だけを担当するポジションを設けました。

驚きの結果:5名の採用枠に300人超の応募

この取り組みの結果、わずか1年で300人以上の応募があり、必要な5名の採用枠に対して大幅に上回る応募を獲得することができました。応募者の中には、以下のような層が多く見られました:

- 屋根職人としては引退したが、測量だけなら経験を活かせるベテラン職人

- 結婚・出産を機に退職したが、見積書作成など特定業務ならパートタイムで担当できる元事務職

- フルタイムは難しいが、専門知識を活かして働きたいと考えているシニア層

ジョブ型雇用を成功させるための4つのステップ

ステップ1:業務の棚卸しと細分化

まずは現在の業務を詳細に棚卸しし、独立して切り出せる業務単位に分解します。例えば「営業」という大きな括りではなく、「見込み客発掘」「商談」「契約手続き」「アフターフォロー」など、具体的な業務単位に分けます。

ステップ2:求める人材像の再定義

各業務に必要なスキルや経験を明確にし、「この業務だけをやってもらう場合、どんな人材が適しているか」を考えます。従来は見落としていた潜在的な人材層(例:パートタイム希望者、シニア、特定スキルに特化した人など)に目を向けましょう。

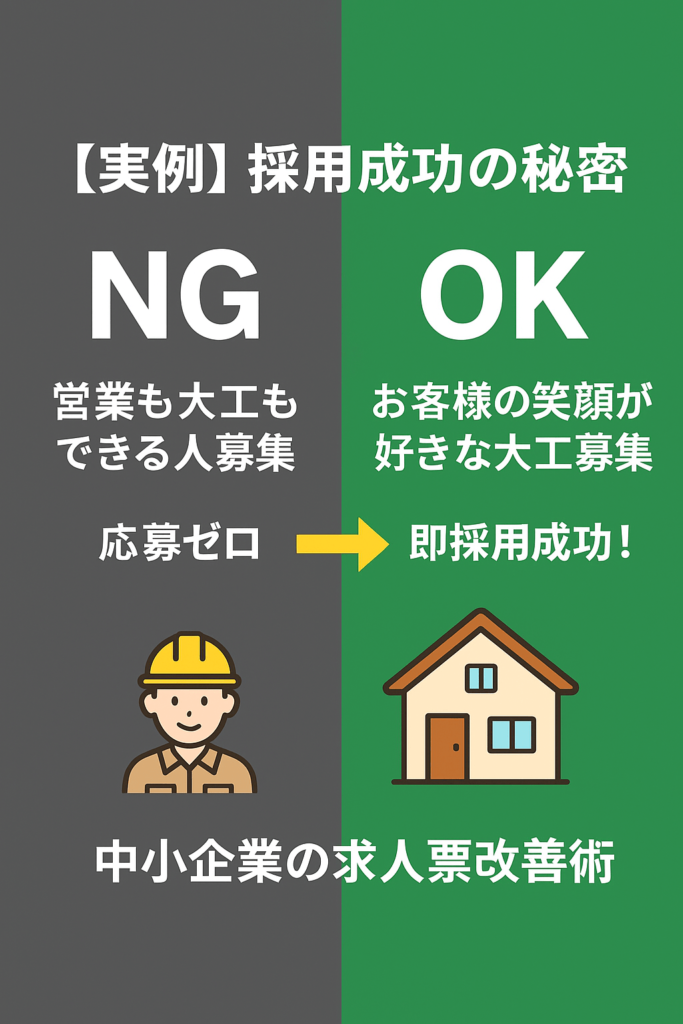

ステップ3:効果的な求人広告の作成

業務内容を具体的に示し、「この業務だけ」を担当することを明確にした求人広告を作成します。また、想定される対象者(例:子育て中の方、専門スキルを持つシニア層など)に向けたメッセージを盛り込むと効果的です。

ステップ4:ディレクション体制の構築

ジョブ型雇用では複数の担当者が連携する必要があるため、全体をコーディネートするディレクターの役割が重要になります。業務の分担や情報共有の仕組みを整え、スムーズな連携を可能にする体制を構築しましょう。

ジョブ型雇用のメリットとデメリット

メリット

- 人材確保の可能性が大幅に広がる

- 多様な働き方を希望する人材を活用できる

- 専門性の高い人材を効率的に配置できる

- 従業員の負担軽減につながる(得意な業務に集中できる)

- 業務の標準化・効率化が進みやすい

デメリット

- ディレクションコストが増加する

- 情報共有の仕組みが重要になる

- 業務の境界線が曖昧になる場合がある

- 人数が増えることによるマネジメント負担

- 企業文化の浸透に工夫が必要

まとめ:ジョブ型雇用は新時代の人材確保戦略

人材不足が続く現代において、従来の「多能工」的な採用手法には限界があります。ジョブ型雇用という選択肢を取り入れることで、これまでリーチできなかった潜在的な人材層にアプローチできる可能性が広がります。

すべての企業に適しているわけではありませんが、採用に悩む経営者の方は、業務の細分化とジョブ型雇用の導入を検討してみてはいかがでしょうか。欧米ではすでに一般的なこの採用方式は、日本でも大手企業を中心に広がりつつあります。人材不足に悩む今こそ、新たな採用戦略を模索するタイミングかもしれません。