トライアスロンバイク練習のメニュー

僕の所属する東京ヴェルディトライアスロンチームでは、

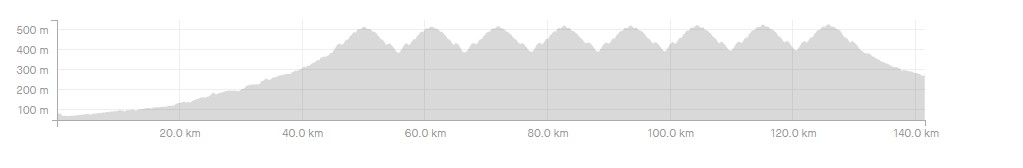

トライアスロンのバイク練習で5キロ登って5キロ下る、

いわゆるヒルリピート的な「十里木」練習を行う。

8時にスタートして、計測区間までの約10キロがアップ、

スタート地点にだいたい8時20分から23分くらいに到着し、

そのまま11時20分までの約3時間、5キロ登って5キロ下ることを繰り返す。

人によるが、約3時間でアップダウンのある登りと下りを

5周から8周する。これまではだいたい1周20分前後で回ってきた。

僕が初めてこの練習に参加した2018年7月15日は、6周だった。

6周目にはヘロヘロで30分くらいかかっていた記憶がある。

物理的に身体も重かったし。

さてそんなトライアスロンのバイク練習なのだが、

2019秋-2020年の冬と同様、2020ー2021年冬はほぼローラー練習100%で過ごし、

2021シーズン初のロングのバイク練習を行ったので、

気がついたこと、速くなった要因などを忘備録としてまとめておこうと思う。

今回は決して脚のコンディションは良くなかったものの、

初めてパワーメーターを導入し、タイムも短縮し、データを取ることができた。

データ自体は同じところで練習をしている人でないと役にたたないと思うので、

万が一ご覧いただけた奇特なあなたは、飛ばして結論部分をお読みになると

なんらかの参考になると思われます。

昨年8月1日と3月21日は、Garminやストラバの記録と

チームの記録(端数は切り捨て)とだいぶずれているところがあるので、

右側にチームの記録を併記した。

トライアスロンバイク練習の3回分のタイムその他のデータ

| 今回2021年3月20日(直近FTP304w) | NP | 平均パワー | ケイデンス | 2020年8月1日(直近FTP301w) | ケイデンス5キロごと | 1年前の2020年3月21日(直近FTP277w) | |

| 1周目 | 20′09″ | 256w | 234w | 76 | 19′46″ 20′05″ | 74 77 79 | 19′10″ 20′40″ 押し忘れか補給でサイコンが止まっていた。 |

| 2周目 | 20′32″ 下りトラックあり。

おにぎり摂取 |

250w | 216w | 74 | 19′32″ 19′25″ | 75 78 78 | 22′03″ 20′20″ |

| 3周目 | 20′03″ おにぎり摂取 | 249w | 227w | 76 | 19′47″ 19′35″ | 77 78 84 | 18′55″ 20′40″ おそらく補給でサイコンが止まっていた。 |

| 4周目 | 19′30″ カフェイン摂取 | 265w | 246w | 76 | 20′34″ 19′35″ | 76 77 80 | 19′19″ 19′20″ |

| 5周目 | 19′51″ | 258w | 241w | 75 | 20′37″ 20′50″ | 72 81 55 | 19′45″ 19′40″ |

| 6周目 | 19′29″ | 267w | 252w | 75 | 19′49″ 20′40″ | 70 73 74 | 19′21″ 21′10″ おそらく補給でサイコンが止まっていた |

| 7周目 | 18′25″ 下りプッシュ | 290w | 277w | 79 | 21′15″ 19′50″ | 71 77 54 | 18′20″ 18′20″ |

| 8周目 | 18′48″ | 277w | 258w | 76 | 20′10″ | 70 79 | 20′46″ 20′40″ |

| 合計 | 2:36′47″ | 2:40′10″(端数切り捨てのため最大+40″) | 2:37′39″ 2:40′50″ |

ケイデンスは若干下がっている

トライアスロンバイク練習の登りと下りのタイムを比較する

登りの比較(Stravaのセグメント藤原)

| 今回2021年3月20日(直近FTP304w) | パワー | 2020年8月1日(直近FTP301w) | |

| 1周目 | 12′30″ | 262w | 12′12″ |

| 2周目 | 12′23″ | 264w | 12′06″ |

| 3周目 | 12′29″ | 255w | 11′58″ |

| 4周目 | 12′11″ | 271w | 12′08″ |

| 5周目 | 12′21″ | 266w | 13′03″ |

| 6周目 | 12′08″ | 271w | 13′02″ |

| 7周目 | 11′07″ | 304w | 12′26″ |

| 8周目 | 11′15″ | 295w | 12′49″ |

| 合計 | 1:36″24″ 3′20″短縮 | 1:39′44″ |

下りの比較(Stravaのセグメント藤原⇨平気屋)

| 今回2021年3月20日(直近FTP304w) | 2020年8月1日(直近FTP301w) | |

| 1周目 | 7′13″ | 7′21″ |

| 2周目 | 7′44″ トラックあり | 7′02″ |

| 3周目 | 7′17″ | 7′16″ |

| 4周目 | 6′55″ | 7′25″ |

| 5周目 | 7′04″ | 7′13″ |

| 6周目 | 6′59″ | 7′25″ |

| 7周目 | 6′53″ | 7′10″ |

| 8周目 | 7′06″ | 7′06″ |

| 合計 | 57″11″ 47″の短縮 | 57′58″ |

登りで3′20″下りで47″合計4′7″の短縮につながった。

トライアスロンバイク練習時の機材面の変化

- 服装面の変化:8月の練習時は半袖ジャージ、半袖ビブショーツだった。

3月は長袖インナー+長袖ジャージ+ジレ

アンダーアーマーのレギンスにビブショーツ+ニーウォーマーだった。

- ヘルメット:今回はチームケンズカップから使用したレイザーのヘルメットバレット2に変更した。

- クランク:170ミリ⇨165ミリに変更

◯ジャージについては8月の方が動かしやすいのでやや有利か。

◯ヘルメットについてはおそらく、シールドもあり、エアロ効果はバレットの方が高いのではないかと推測される。

◯クランク長を短くしたが、ケイデンスは下がっており、一般的に言われるようなケイデンスが上昇するということはなかった。

天候状況の影響

気温が高い方が空気抵抗が減るはずなので、

8月の記録よりも、今回の3月の記録が良かった点は、

成長を実感できる材料になった。

トライアスロンバイク練習でタイム短縮につながったこと

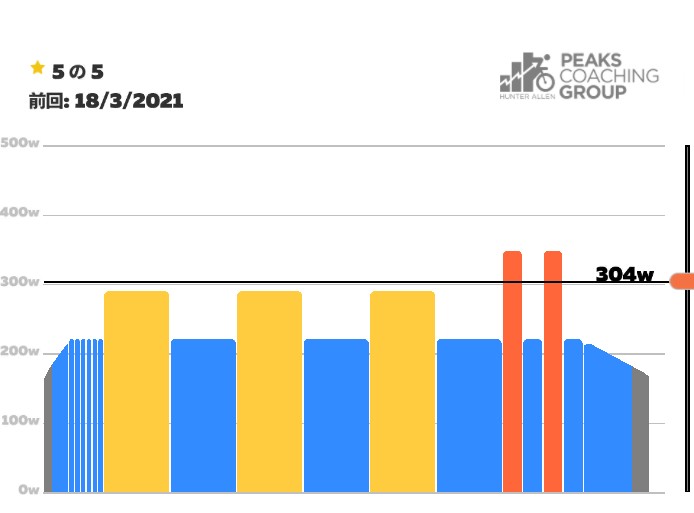

比較的再現性の高い?練習をしていた。

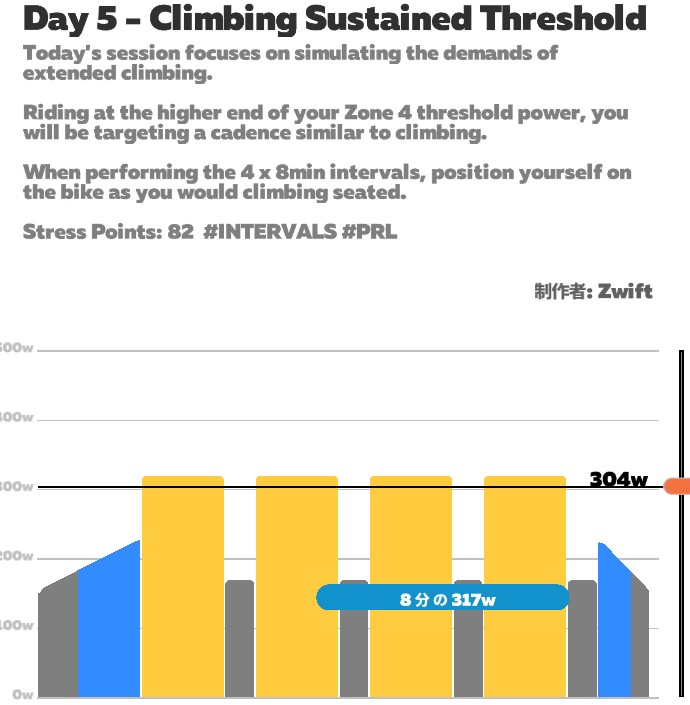

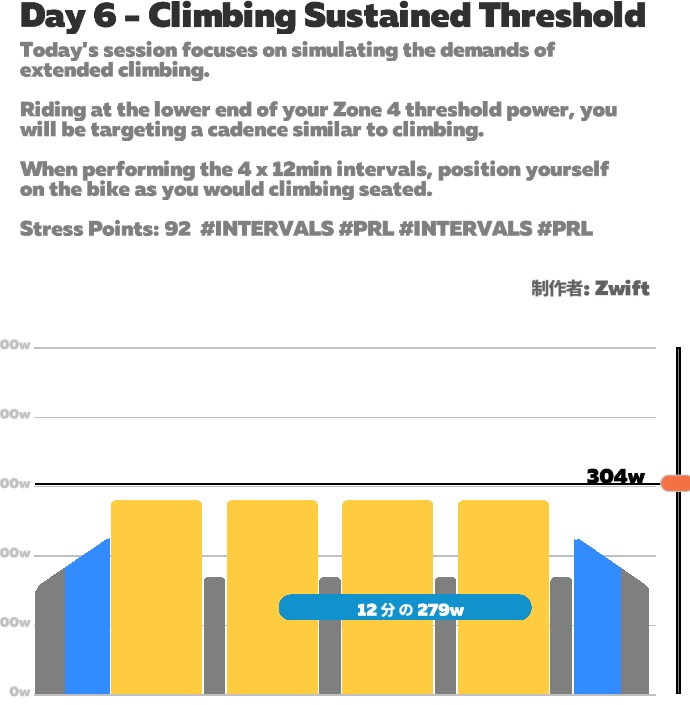

FTPの94%で10分間+FTP72%で10分間 ×3セット

+FTP114%で3分間+FTP72%で3分間 ×2セット

FTPbuilderというズイフトのmenueを週1回、3週間で3回ほどやっていた。

おそらくこれが7周目、8周目と11分台の登りを2回できたことにつながっているのではないかと思う。

FTPの94%で10分間+FTP72%で10分間 ×3セットだと、

登りはちょっと短く、下りがちょっと長いので、

より再現性の高い練習に変えてもいいかもしれない。

エアロポジションで耐えられる時間が長くなった

FTPが向上したことやZwift練習中になるべくエアロポジションを取るようにしたことで、

エアロポジションのままで通過できる坂が増えた。

その結果、

エアロポジションの姿勢を保持できる時間が長くなったことで、

空気抵抗が減ってスピードが出せるようになった。

エアロポジションで以前よりも上半身を使えるようになった

前日にカンチェラーラのタイムトライアルの動画を見て

テンションを上げていたのだが笑、

カンチェラーラはけっこう背中を使って漕いでいる。

また、レース名は忘れてしまったが、サイクリストのタイムトライアルを見ていると、

かなり上半身を揺すりながら漕いでいた。

それを参考にペダルに上半身の体重を伝えるつもりで漕いでみると

上記のように普段よりもエアロポジションで登れる坂が多くなった。

トライアスロンバイク練習におけるパワーメーターの効果

普段のZwiftを使った練習ではタックスネオ2でパワーを見ているが、

今回はペダル型のパワーメーターファベロ Assioma DUO

で取れたパワーを見ながら走っていた。

僕の場合、ファベロのパワーメーターとタックスネオ2のデータは

7から10ほどファベロの方が高く出る。

ペダルに掛けたパワーが10wも無駄になっているのか?

とちょっと残念な気持ちになってしまうが、

個体差だと思うことにしている。

ちなみに、回すペダリングだと差は小さく、

踏みつけるようなペダリングだと差は大きくなる傾向がある。

なるべく平均的にパワーを出すというペーシングのための使い方だけでなく、

今回の練習にパワーメーターを導入することで、

自分の走りを見直すことができた。

というのも、

パワーを掛けるべき時にかかっていないことがわかったからだ。

登りでも下りでもアップダウンのあるコースなため、

登りきった後に、パワーが抜けてしまうところがあることが判明した。

自分では頑張っているつもりでも、

数値を見てみると明らかにサボっている。

もちろんできるだけパワーを掛けずにスピードがでるなら

それに越したことはないのだが、

登りきった後は一番気を抜いてはいけない部分なので、

そこを修正したこともタイム短縮につながったように思う。

バイク練習だがランで計った乳酸閾値心拍も役に立った?

ランの練習で、このところ、乳酸閾値テストを胸部心拍ベルトを使って行っていた。

そのため、そこででた心拍を超えないようにしていた。

その点もラスト2周で18分台が出せたことに寄与したように思う。

その他気づいたこと

- これまで補給は羊羹を6本ほど摂っていたが、自家製塩むすびの方が、パワーが出る気がする。

- マイプロテインのエナジージェルは口に入れて乱暴に扱うと、口の中が切れる。

- マイプロテインのエナジージェルはそれなりに元気が出るかも。

- カフェインの包み方は改善したほうがいい。

- ダンシングが下手くそになっていて、まっすぐ走っていない

今後のアクションプラン

Zwiftでは再現性のある練習を行う

練習のための練習をしてもしょうがないのだけど、

今後この練習で8周ではなく9周を目指すのであれば、

登りの時間をより短縮する必要がある。

といっても、

登りの自己ベストを出すことを目指すのではなく、

安定して11分台で登れる回数を増やして、

1周を18分台で回れる回数を増やす必要がある。

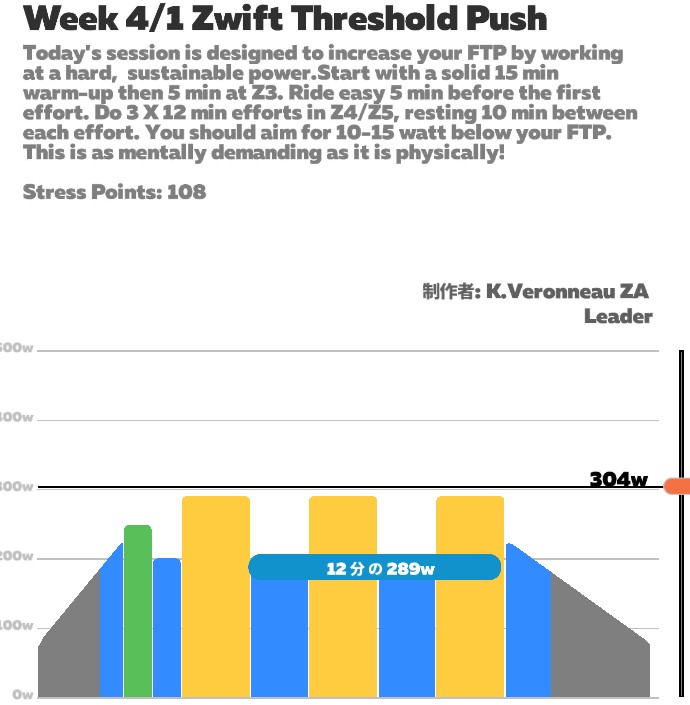

そのためには、このところ行っていたFTPBuilderの10分よりも、

高強度の時間を伸ばして11分や12分くらいに調整し、

下りを意識して低強度の時間は7分程度に短くするのがいいように思う。

また、最後の346wを3分間やるよりも、

もう1セット11-12分の288wなどをやったほうが再現性は上がるように思う。

候補としては下記の3つ程度だろうか。

レストの時間がもっとも近いのはこれ。

ちょっと強度を上げて、パリッと短くするならこれ。

こちらはやや強度を下げて、12分で4回やるもの。

まあ全部カスタムすれば済む話なのですが。

なるべくエアロポジションで練習する

Zwiftで強度の高い練習をする際、黄色のL4以上のときには、

だいたいブラケットを持っていたんだけど、

エアロポジションで出せるパワーを上げるのと、

エアロポジションで持続できる時間を伸ばす必要がある。

今回の十里木では下りのあとのカーブがあったりするので、

ずっと固定する必要はないが、今後のレースを考えると

エアロポジションの時間は伸ばせるに越したことはない。

ダンシングでまっすぐ走る

シーズン初期は実走の感覚がまだ戻っていないので、

仕方なかったもののダンシングで思わず

「下手くそだなあ」と言ってしまった。

そこは何度かやっていれば、改善すると思うが、

とりあえず意識して行こうと思う。

ダンシングだけでなくまっすぐ走る

スイムの帰りによくやる白線に沿って走ることを

今後も継続する。まあ街乗り用ロードなので、

感覚は違うのだけど、直進安定性はTTバイクのほうがいいので、

練習になると思う。